提高工作效率 加快工作进程——作业场所职业危害普查之我见

作为职业危害普查试点地区,北京市作业场所职业危害普查历时近一年,已于2007年12月宣告完成。这也是建国以来北京市对生产作业场所职业危害进行的第一次普查。随着普查工作的结束,北京市生产作业场所职业危害的轮廓也已浮现。无疑,这将为安全生产监督管理局进行职业卫生监督检查提供一定的参考信息。

据报道,武汉市也于2007年开展了职业危害普查工作,而全国范围内的职业危害调查摸底工作也可能将于2008年在其他各省市陆续展开,诚如是,一项浩瀚的社会工程将全面启动。

对作业场所进行职业危害普查(以下简称“普查”)是职业卫生监督检查职能划转到安监部门以来,安监总局为做好职业卫生监督检查(以下简称“检查”)而采取的一项重要举措。那么普查是检查的必备环节吗?做好检查必须普查吗?

一、普查为了什么?

普查不是法规要求的一个“规定动作”,而是一种行政管理措施,属于“自选动作”,换言之,在职业卫生监管工作开展过程中,可以执行这个动作,也可以不执行。作为“规定动作”,执法监管部门就不能不执行。普查作为“自选动作”,其目的无非是了解作业场所职业危害现状,摸清职业危害底数,掌握存在职业危害的企业信息(包括从业人员基本情况),建立健全职业危害管理信息系统,为实施有效的监管提供准确、科学的依据,为下一步执法检查打好基础,北京市第一次作业场所职业危害普查就是这样。

二、普查是这样开展的

这是一个严格的公式化的普查流程。即采用同全国人口普查和经济普查相类似的模式,从方案制定到宣传发动,从业务培训到实践操作,从物资装备到人员组织,从系统开发到入户调查等诸多环节充分利用政府掌控的社会公共资源,以时间、财力、物力、人力和政策支持为依托,推动普查工作一步步向既定目标迈进。北京市第一次作业场所职业危害普查涉及矿山采选、皮革、家具、工艺品制造业、建筑业等12个行业,普查就是针对这些行业开展的。

三、普查结果有什么用?

普查结果向我们提供了一个关于职业危害的“蓝图”,让我们了解到普查时的职业危害现状。然而,我们不能用它作为检查的依据,也不能用它来分析、预测职业危害发展规律,因为,职业危害是一个动态的过程,而不是一个静态的现象。

职业危害普查不是一个学术问题,也不是政府需要调研的课题,它不过是一个工作方法,是一项工作措施。我们可以围绕普查结果成就一篇优秀的论文,但绝不能把论文反映的问题当作一个优秀的研究成果,因为要作为研究成果,就要每隔几年重复一次普查,这样才能找出规律,得出对中国职业危害现状的一个评价报告。这种普查不是国家调研的课题,只能有一次,所以其结果只能折射出政府在此项工作上的作为程度。

四、普查的误区

谈到普查,可能会有很多人把它同全国人口普查和全国经济普查等相提并论,其实这二者不可相提并论,意义有着本质的区别。人口普查和经济普查,以及现在正在进行的房屋普查,是国家为适应国民经济发展和社会主义现代化建设的需要,从经济发展战略、宏观调控政策和立法等层面而进行的一项普查工作。这种普查具有全局性、系统性、社会性和周期性,普查结果直接用于国家大政方针的制定和实施,或用于立法。而职业危害普查不具备这个属性,其目的不是为了修正法律,也不是政府为了设计制度和规章提供依据。道理很简单,法律已经出台,相关制度和规章已经衔接。所以,普查的结果,应该主要是为了服务于检查这个职能。

五、普查和检查有什么关系?

1、普查不是检查必要的法定环节。普查和检查没有因果关系,也没有法律意义上的程序或逻辑关系。普查不是法定要求,检查才是法定职责。可以没有普查,但不能没有检查。没有检查,普查再完美也没有实际意义。没有普查,直接检查,并不违法;只要普查,不要检查,才是不作为。

2、普查和检查有着本质的区别。普查的执行主体是人,评查工具还是人,它借助经验、知识和主观判断(感觉)等对企业存在的职业危害做出一种宏观的、不确定性的调查结论。检查是一个定性加定量的过程。所谓定性,就是说可以肯定某个作业场所存在职业危害,但不知道多少;所谓定量,就是说这种场所的职业危害因素有几类,有多少计量单位,与国家法律法规或行业标准相比是高是低。这个过程还必须有取得相应资质的中介机构进行检测认可。普查过程不需要检测,可以只需凭感觉和经验,把一个企业的某种职业危害因素了解清楚就行了,而无需知道这种职业危害因素的危害程度到底有多大。

3、普查数据和执法检查不关联。在普查阶段,一个企业的某种职业危害因素要么通过企业自己申报,要么通过政府监管部门进行填报。这个过程中存在这样的问题:让企业自己申报,结果可能不准、不全、不实;让政府部门(包括各级普查员)填报,其结果依然可能不准、不全、不实。因为无论企业申报人还是政府指定的填报人,他们都是依据职业危害因素的相关知识,凭直觉和生产生活经验做出的一种判断。这种状况意味着普查结果的可靠性并非很高。

即使普查结果准确,也不能代替检测,也不能代替检查。最终结果还得以权威机构依法测定的数据为准。我们不能因为一家职业危害严重的企业在普查阶段填报准确、全面就可以放弃执法检查,而以普查代替检查;我们也不能凭借企业“没有职业危害”的一纸声明而相信事实真的如此。

普查的结果属于静态,是一般过去时;检查的过程属于动态,要求必须是现在进行时。我们无法以静求动,去用历史的眼光评价正在变化的事物。

六、普查延误检查

各政府部门目前的工作机制和工作方法及传统的思维定势还不能将行政效率提高到一个很高的程度,这就决定了任何一项普查工作都具有长期性、系统性和复杂性。

而开展普查,就意味着把普查当作了检查的前提,就意味着要耗费一段很长的时间。由于普查和检查没有程序上的关联性,所以普查时间安排得越长,检查时间推迟得越远。

七、普查增加了行政成本

普查是一个资源浪费的过程,增加了行政成本和执法成本。普查作为一项社会工程,需要消耗政府掌控的一些公共资源,包括人力、物力和财力。以北京为例,从全市动员、宣传、培训,到区县动员、宣传、培训,从人员抽调到物资保障和媒体响应的每一个环节,无不需要人、财、物的大力支撑。

八、抓紧检查才是根本

跳过普查,抓紧检查是依法行政的根本体现。就职业卫生监管而言,法律依据和执法主体已经到位,为什么不去检查而去普查?先普查再检查,无异于延缓了对职业危害的监管。

这好比治理违章机动车,警察可以直接依法查处违章车辆和驾驶员,而不必发动社会力量,用一定时间先行对违章车辆和驾驶员进行普查登记,摸清事故起数和伤亡人数及财产损失后再安排执法检查。

九、完善法规才是保障

现在,职业卫生监管职能虽然在文件上已规划得很明朗,但安监局作为新一代执法主体的身份还没有得到相关法律法规的确认,没有确认,就会造成行政的断档。而要依法行政,做到执政为民,国家立法机关或司法机关就必须疏通执法渠道,消除法律盲区,或尽快出台司法解释,明确安监局的执法主体资格。

在一个崇尚法制和以人为本的社会,仅仅有红头文件还远远不够,因为对雇主和从业人员及广大公众而言,法律的公信力、实践执行力和社会影响力要远远大于规范性文件。这是职能划转后亟需解决的一个问题。

综上所述,笔者认为,开展职业卫生监管是否需要投入如此大的人力、物力用于普查,是一个值得慎重考虑的问题。毕竟,时间是有限的,那些正承受着作业场所职业危害的普通劳动者,正等待着我们提高行政效率,更快地切入到保障其健康与生命的实质性工作中去。

安全文化网 www.anquan.com.cn上一篇:安全来自对生命的细心呵护

下一篇:营造安全氛围 喜迎奥运年

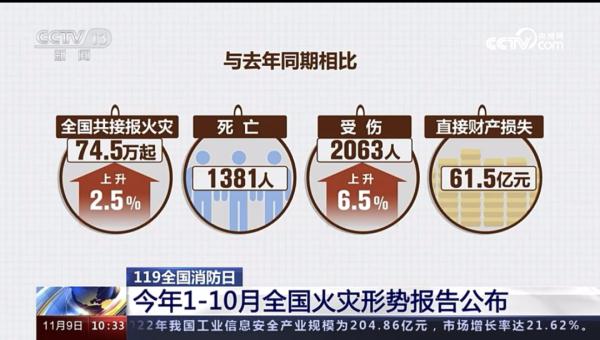

- 今年1至10月全国火灾形势报告公布

2023-11-09 - 河南安阳“11·21”特别重大火灾细节披露

2023-11-09 - 国务院安委会办公室关于开展2023年消防宣传月活动的

2023-10-15